Saggi Storici

Quaderni Brembani

Edizioni Centro Storico Culturale Valle Brembana, Corponove, Bergamo

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24

SPIGOLATURE STORICHE BREMBANE: nuove scoperte per ricerche future (prima parte) (n. 23, 2025)

Durante l’impegnativa ricerca per la pubblicazione del volume “Zogno nel Medioevo” l’autore [1] è letteralmente inciampato in una ricca serie di notizie storiche riguardanti alcuni paesi circostanti a Zogno che nel loro insieme non permettono di ricostruire un’ampia porzione di storia di questi luoghi ma che per la loro notevolissima antichità costituiscono tuttavia delle novità importanti e in alcuni casi senza dubbio anche fondamentali. Esse riguardano ad esempio l’esistenza fisica di alcune chiese e/o la presenza accertata del relativo parroco, alcune loro caratteristiche architettoniche, un avvenimento pubblico inconsueto, un’attività lavorativa speciale o rara, il nome antico di una località assai diverso da quello attuale, la presenza di un ponte sconosciuto sul Brembo o su una valle laterale e altri aspetti sociali o ambientali simili. Queste notizie in genere semplici ed essenziali, ma ricche di significato, si possono paragonare a lampi di luce nella vasta oscurità che avvolge ancora il nostro passato storico più lontano. E’ sembrato pertanto utile segnalare queste scoperte nella speranza e nella convinzione che esse possano stimolare la curiosità del lettore ed essere il punto di partenza per accrescere con nuove ricerche la conoscenza di un passato che nella sostanza accomuna tutti gli abitanti della Valle Brembana.

San Pellegrino Terme

Incominciando con questo paese si deve ricordare che prima del XX secolo esso era situato solo sulla destra orografica del Brembo e non comprendeva Piazzo Basso con tutte le sue contrade a monte che stavano invece sulla sinistra del fiume. Nella sua pubblicazione storica su S. Pellegrino l’autore G. Pietro Galizzi afferma che il primo parroco di questo paese fu Giorgio de Roariis nel 1360 non aggiungendo altro riguardante la cronotassi dei parroci o l’esistenza fisica della chiesa in quel lontano tempo [2]. Oggi tuttavia sono emerse assai più informazioni al riguardo.

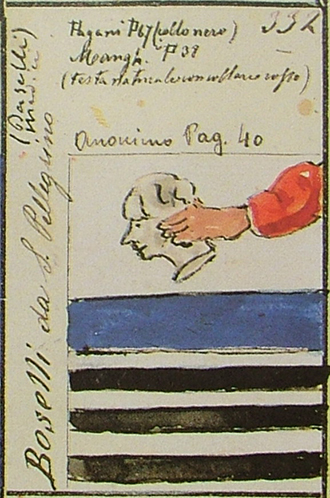

In alcune pergamene capitolari della Curia di Bergamo costituenti la ricognizione e la conferma della proprietà da parte del monastero di Pontida di oltre trenta terre poste in territorio di Endenna, ricognizione svoltasi nei giorni 23, 26, 30 agosto e 6 settembre 1275, risulta infatti che tra i testimoni oltre al priore di Pontida Bonifacio Della Torre, al priore di Fontanella Gerardo da Mapello e al giudice di Bergamo Nicolò Della Torre compare sempre “prè Bonaventura presbiter Scti Piligrini (prete Bonaventura sacerdote di S. Pellegrino)”. La forma usata attesta che il sacerdote Bonaventura ricopriva questo incarico per questo paese e non era un sacerdote qualsiasi originario di S. Pellegrino perché in tal caso la forma sarebbe stata “presbiter de Scto Piligrino” [3]. Inoltre da un rogito del 16 maggio 1308 risulta che Lanfranco detto Zoayna (senza cognome), pubblico ufficiale del comune di S. Pellegrino, a nome di Pace fu Alberto Domingoni di San Gallo promette di pagare da quella data alla festa di S. Michele successiva e poi per un altro anno lire 9,10 imperiali a Zambone detto Miginallo fu Guarino Migliorati di S. Pellegrino per precedente transazione intercorsa tra i due. Questo particolare atto che veniva chiamato “pagherò” e che oggi si interpreta come una cambiale è redatto “in platea eclesie domini Scti Piligrini Vallis Brembane (nella piazza della chiesa del signor S. Pellegrino di Valle Brembana)”. In altro del 14 agosto 1309 nella vendita di una casa di due camere con solaio e con tetto di piode insieme ad alcune terre vicine poste in contrada di Frasnito di S. Pellegrino da un Rubis di Zogno ad un Maffeis pure di Zogno, che opera però per conto di Guidotto di Corte Regia notaio, è citato come parte in causa anche “dominus prè Johanes presbiter eclesie de Scto Piligrino de Valle brembane (il signor prete Giovanni, senza cognome, sacerdote della chiesa di S. Pellegrino di Valle Brembana)”. Il 28 gennaio 1310 risulta che la sentenza emessa da tre arbitri a favore del comune di S. Pellegrino contro due privati del paese per ritardi di pagamento di debiti è pronunciata “in strata publica comunis de Valle Brembane apud eclesiam de Scto Piligrino (sulla strada pubblica del comune della Valle Brembana presso la chiesa di S. Pellegrino)” [4]. Il 9 giugno 1348 si legge inoltre che un consiglio generale o “arengo” del comune di S. Pellegrino convocato al suono della campana per scopi amministrativi e per farsi pagare degli affitti di terre poste in Frasnito da alcuni privati è tenuto “in loco de Scto Piligrino sub porticu eclesie domini Scti Piligrini (nel luogo di S. Pellegrino sotto il portico della chiesa del signor S. Pellegrino)”. Partecipano all’assemblea 20 capifamiglia che costituiscono più dei due terzi del totale e tra di loro ci sono vari Migliorati, Della Valle, Busi, Baselli, Rizzi, Morari e Martinoni. Il giorno 8 marzo 1349 numerose persone di Spino, comune di Zogno, su richiesta del notaio stesso che opera per conto “domini prè Mayfredo de Comis presbiteri et beneficialis eclesie Scti Piligrini Vallis Brembane (del signor prete Maifredo Comi sacerdote e parroco della chiesa di S. Pellegrino di Valle Brembana)” promettono di pagare svariati soldi imperiali, da 8 a 19 per ogni terra, come fitto di vari terreni da quella data agli inizi di settembre successivo, terreni che sono di proprietà della chiesa di S. Pellegrino. Il rogito è redatto a Zogno. (foto-01) Nell’atto seguente si scoprono le origini del parroco Comi. Infatti il 20 dicembre 1349 “il signor prete Maifredo Comi di Caversazio sacerdote e parroco della chiesa del signor S. Pellegrino di Valle Brembana” si dichiara contento di ricevere dai consoli di S. Pellegrino, Taddeo fu Rino Carminati e Persavalle di Guglielmo Pesenti, lire 21 imperiali nei prossimi tre anni in rate scadenti a inizio marzo, giugno, settembre e dicembre per debiti non ancora saldati. La promessa di pagamento è redatta “in loco de Scto Piligrino sub porticu eclesie (nel luogo di S. Pellegrino sotto il portico della chiesa)” [5]. Il giorno 2 gennaio 1351 ancora “il signor prete Maifredo Comi sacerdote e parroco della chiesa di S. Pellegrino” si dichiara contento su richiesta del notaio stesso che opera a nome di Giovanni fu altro Giovanni Della Valle e di Betino fu Boniperto Quartani, ambedue “canevari” ossia amministratori del comune di S. Pellegrino, di ricevere lire 10,12 imperiali come fitto scaduto nei passati mesi di settembre e dicembre e poi di essere pagato per lire 5 che i “canevari” promettono di dare però in futuro. La ricevuta di pagamento e la cambiale sono redatti “in eclesia domini Scti Piligrini Vallis Brembane (dentro la chiesa del signor S. Pellegrino della Valle Brembana)”. Il 10 novembre 1351 il notaio stesso come pubblico ufficiale del comune di Bergamo proclama ad alta voce che un Sonzogno abitante a S. Pellegrino deve presentarsi a Bergamo entro 10 giorni da quella data davanti ai consoli di giustizia per sostenere le sue ragioni contro un Tremeri di Castegnola. Il proclama è letto “in loco de Scto Piligrino in strata comunis Pergami apud eclesiam domini Scti Piligrini (nel luogo di S. Pellegrino sulla strada del comune di Bergamo presso la chiesa del signor S. Pellegrino)” dove la “strada del comune di Bergamo” è da intendersi come la strada della Valle Brembana. Il giorno 23 gennaio 1352 ancora “il signor prete Maifredo Comi sacerdote e parroco della chiesa di S. Pellegrino” si dichiara contento di essere pagato su sua richiesta da Guarisco fu Giovanni Risi o Rizzi di detto paese per un valore di lire 22,4 imperiali come fitto scaduto a inizio dicembre ultimo passato per precedente transazione tra loro intercorsa. Il rogito è steso “in loco de Scto Piligrino sub porticu eclesie domini Scti Piligrini (in luogo di S. Pellegrino sotto il portico della chiesa del signor S. Pellegrino)”. Il 17 novembre 1352 “dominus prè Tomaxinus de Roarjs canonicus eclesie Scti Vincentij civitatis Pergami (il signor prete Tomasino Rovari canonico della chiesa del signor S. Vincenzo della città di Bergamo)” a nome e per conto “domini prè Zorzo eius fratris clerici et beneficialis eclesie Scti Piligrini Vallis Brembane (del signor prete Giorgio suo fratello chierico e parroco della chiesa di S. Pellegrino di Valle Brembana)” si dichiara contento di essere pagato da Utino fu Mazza Talenti di Castegnola contrada di Brembilla che opera anche a nome di certi Tremeri di Castegnola per soldi 13,8 imperiali. Questa somma era l’affitto annuale scaduto di una terra che tutti i predetti di Castegnola avevano in gestione in detto luogo di proprietà della chiesa di S. Pellegrino. Il pagamento è redatto in Bergamo in vicinia di S. Cassiano davanti la casa di abitazione di Mazollo Suardi [6]. Il giorno primo febbraio 1355 “dominus prè Petrus de Vavasoribus de Redona presbiter et beneficialis eclesie domini Scti Piligrini Vallis Brembane (il signor prete Pietro Vavassori di Redona sacerdote e parroco della chiesa del signor S. Pellegrino di Valle Brembana)” certifica a nome suo e a nome di tutta la parrocchia che i fratelli Bono, Lazaro e Alberto figli del fu Giacomo (senza cognome) di Aplecchio, contrada di detto paese, hanno fatto distribuire ai poveri della parrocchia nella festività da poco passata del Natale quelle quantità di pane benedetto al di fuori della chiesa stessa secondo il testamento del loro padre. E ciò è avvenuto in presenza del console del comune Montenario fu Giovanni Della Valle. L’atto è steso in S. Pellegrino. Infine il 26 ottobre 1362 “dominus prè Georgius de Roaris civis Pergami et clericus eclesie domini Scti Piligrini Vallis Brembane (il signor prete Giorgio Rovari cittadino di Bergamo e chierico della chiesa del signor S. Pellegrino di Valle Brembana)” a suo nome e per conto della chiesa stessa si dichiara contento di essere pagato entro un anno da quella data per un valore di lire 3,4 imperiali da Viviano fu Alberto Della Valle di S. Pellegrino come affitto del primo anno di una terra della chiesa posta nella contrada di Opelo. Il rogito è steso in Bergamo nella piazza della contrada di Borgo Canale. Ma dopo un anno, per l’esattezza il 19 dicembre 1363, lo stesso Giorgio Rovari, confermato chierico della chiesa di S. Pellegrino, ricevendo l’affitto dell’anno successivo dallo stesso Viviano Della Valle per la stessa terra, è dichiarato “canonichus eclesie Scti Alexandry Mayoris de Pergamo (canonico della chiesa di S. Alessandro Maggiore di Bergamo)” e il pagamento è redatto nella canonica della stessa chiesa di S. Alessandro. Il 9 giugno 1370 tuttavia Giorgio Rovari, rappresentante insieme ad altri canonici della chiesa di S. Alessandro, viene pagato per 40 soldi imperiali dal sacerdote Zoane Garimberti di Trescore cappellano dell’altare di S. Giovanni della stessa chiesa per motivi di affitto e non è più dichiarato parroco di S. Pellegrino. La stessa cosa si rileva il 5 gennaio 1375 in cui il Rovari sempre come canonico e rappresentante della chiesa di S. Alessandro partecipa ad uno scambio di due terre di cui una posta in Borgo Canale e l’altra a Longuelo che interessano la detta chiesa. Ambedue i rogiti sono stesi sotto la loggia della chiesa di S. Alessandro Maggiore in Bergamo [7].

Dagli atti sopra illustrati si evidenzia la presenza di tre nuovi parroci assai anteriori a Giorgio Rovari: Bonaventura e Giovanni senza cognome e Maifredo Comi, i primi due dichiarati solo sacerdoti e non “beneficiali” ma da considerarsi comunque responsabili della parrocchia in quanto nel 1275 e nel 1309, essendo S. Pellegrino costituito da meno di 30 famiglie non in grado di fornire una rendita alla chiesa, è improbabile che ci fossero altri sacerdoti in parrocchia. Inoltre Giorgio Rovari inizia assai prima del 1360, per l’esattezza verso la fine del 1352, ma non svolge in modo continuato la sua funzione essendo sostituito per qualche tempo da Pietro Vavassori di Redona il che dimostra che Giorgio Rovari era in prestito alla comunità di S. Pellegrino dal Capitolo di S. Alessandro di Bergamo come si evince dal rogito del 1363 in cui egli risulta ancora parroco di S. Pellegrino ma come dipendente di questo Capitolo mentre poco più tardi sembra svincolato definitivamente da ogni impegno religioso con S. Pellegrino. (foto-02)

Sono molto interessanti anche gli aspetti architettonici della primitiva chiesa che risulta dotata di una piazza selciata, quasi di certo davanti alla facciata, di un portico capace di tenere al coperto circa 30 capifamiglia e vicina alla strada comunale che però, si precisa nel rogito del 1351, corrisponde anche alla strada della Valle Brembana. Se si pensa che assai prima della costruzione della Strada Priula, realizzata tra il 1592 e il 1594, la strada della valle, che era una mulattiera, dal centro della contrada Ruspino saliva alla contrada Rigosa, scendeva al luogo dove assai più tardi fu eretto il santuario della Beata Vergine di Caravaggio sfiorando il Brembo e poi risaliva al centro della contrada Opelo dove si trovava la parrocchiale e superava la Valle degli Zocchi, un tempo chiamata Valle di Sussia, in un punto più a monte della Priula [8], si conclude che la chiesa primitiva di S. Pellegrino aveva la facciata rivolta a ovest e l’abside a est cioè verso il Brembo. In altre parole essa rispettava l’orientamento stabilito dai canoni ecclesiastici del tempo in materia di costruzione di una chiesa. Tale orientamento però fu completamente capovolto quando nella prima metà del XVIII secolo fu realizzata la chiesa attuale la cui facciata fu rivolta verso la nuova strada della valle, cioè la Priula, che scorreva vicino alla riva del Brembo relegando il presbiterio e l’abside a ovest cioè verso il centro della contrada Opelo.

L’autore G. Pietro Galizzi sempre nella sua storia di S. Pellegrino afferma inoltre in varie occasioni, senza documentazione, che nella seconda metà del XV secolo una famiglia Baselli di questo paese era denominata anche “dei Medici” ovviamente lasciando intendere che qualche suo componente svolgeva questa attività. Ci sono però interessanti novità anche in questo campo. Infatti il 14 giugno 1349 Alberto fu Maifredo Mayse di Endenna promette che darà ad Alberta moglie di Pellegrino fu Alberto Trusi di Alino e a Giovanni fu Bonetto Boffelli di Vettarola, ambedue contrade di S. Pellegrino, per la festa di S. Pietro dell’anno successivo lire 8 imperiali come da atto debitorio rogato dal notaio Bonfado Panizzoli di Zogno. Tale cambiale è redatta “in loco de Scto Pirigrino ad domum habitationis magistri Alberti Petroboni medici (in luogo di S. Pellegrino alla casa di abitazione del mastro Alberto Pietrobono medico)”. Il 15 dicembre 1356 Zoanino fu Zonio Maffeis di Zogno si accorda e promette a mastro Alberto fu mastro Pietrobono “medicus (medico)” di S. Pellegrino che gli restituirà entro l’inizio del mese di gennaio prossimo futuro un prestito di lire 33,12 imperiali. La promessa è redatta in Zogno alla casa di abitazione di Guarisco Panizzoli notaio. Il 19 gennaio 1375 si registra la costituzione e l’investimento di dote del valore di lire 70 imperiali della signora Poma figlia di mastro Alberto fu mastro Pietrobono Baselli “medicus de Ruspino vicinia de Scto Piligrino (medico di Ruspino contrada di S. Pellegrino)” sposa e moglie legittima in secondo voto di Bonomo detto Mimo fu Raimondo Carabelli di Stabello ma abitante in contrada di S. Grata del Borgo Canale di Bergamo. L’atto di matrimonio civile è redatto presso la porta di S. Lorenzo di Bergamo nella casa di Benvenuto di Mologno. Infine il 4 giugno 1375 vari canonici della chiesa di S. Vincenzo di Bergamo, tra cui Giovanni Sozzoni di Grone è parroco mentre gli altri sono o amministratori o rappresentanti o custodi di tale chiesa, si dichiarano contenti di essere pagati dal notaio Pietro Panizzoli di Zogno che rappresenta Pellegrino fu Dainardo Sonzogno, mastro Alberto fu mastro Pietrobono “medicus de Ruspino”, altri eredi di Dainardo e di mastro Pietrobono e i fratelli Pietro e Bono fu Bonomo Quartani detto Panzera, tutti abitanti nella contrada di Ruspino, per un totale di lire 8,8 imperiali. Tale somma corrisponde a 24 soldi all’anno per i sette anni appena passati come fitto di alcune terre poste in detta contrada di S. Pellegrino di proprietà della chiesa di S. Vincenzo. Il pagamento è redatto in Bergamo all’interno di tale chiesa [9]. (foto-03)

Dai rogiti illustrati si deduce dunque che Alberto Baselli era medico a Ruspino fin dal 1349 e che anche suo padre Pietrobono, già defunto a quell’epoca, era pure stato medico in tempi precedenti. C’è da notare inoltre che il termine “medicus” significa dottore in medicina in quanto ha studiato all’università cioè dotato di titolo di studio ufficiale. Questa qualifica non si deve confondere con quella del medico praticante che è divenuto tale in modo empirico cioè imparando a tagliare e/o cucire le membra del corpo umano per esperienza ripetuta e per tal motivo detto “cerusico” ossia chirurgo ma senza titolo di studio. (foto-04)

Un’altra caratteristica interessante sconosciuta all’autore della storia di S. Pellegrino è la presenza di una contrada dal nome assai strano legata al territorio di Piazzo Basso. Chi scrive deve confessare che quando inciampò per la prima volta in questo nome, parecchi anni fa, fece fatica a individuare questa località. Essa appare citata la prima volta il 16 febbraio 1313 allorquando il console del comune di Piazzo, Alessandro Sijo, conferma questa località come appartenente a questo comune di fronte al rappresentante inviato da Bergamo. Il riconoscimento è redatto “in teratorio de Plaze ubi dicitur in Purzinalle (in territorio di Piazzo dove si dice in Purzinalle)”. Una seconda volta compare il 22 febbraio 1337 in un atto di compravendita di un terreno tra abitanti del luogo in cui si afferma che la terra è posta “in loco de Purzinalle vicinia de Plaze (nel luogo di Purzinalle contrada di Piazzo cioè Piazzo Basso)”. Inoltre il 10 agosto 1354 Forte figlio emancipato di Lorenzo fu Guidotto Maffeis di Zogno rilascia ricevuta di pagamento al notaio che opera per conto degli eredi del fu Ayolfo Galizzi di Piazzo per affitto di terre poste “in monte de Porcinalle vicinia de Plaze (sul monte di Porcinalle contrada di Piazzo)”. Il pagamento è redatto però in territorio di Zogno nel prato sotto la chiesa di S. Lorenzo [10]. Per tutto il secolo XIV e per i primi decenni del XV sono tantissimi i documenti che citano questa località in varie forme quali Purcinalle, Purzinali, Porzinali e Purzinale che è il più frequente senza tuttavia aggiungere altri elementi che permettano di localizzare esattamente il luogo [11]. Solo con il testamento del 27 luglio 1456 di Bertramo, sano di mente ma malato, figlio separato di Lazaro Muttoni di Bracca residente però a “Purzinale comune de Plaze” si comincia a intuire qualcosa di più in quanto Bertramo dona due ducati d’oro pari a 8,6 lire per fare una chiesa nuova in “contrata de Purzinale” se la detta comunità deciderà di costruirla diversamente dovranno essere usati per la chiesa già esistente. (foto-05) Dunque in quegli anni era in corso a “Purzinale” un dibattito pubblico per riedificare o ingrandire la chiesa primitiva. E’ importante segnalare che Bertramo lascia dieci lire imperiali anche alla Misericordia di “Purzinale” fatto che testimonia la presenza in questa comunità, di certo non grande, di un ente pubblico impegnato ad aiutare le persone bisognose. Assiste il testatore, che giace nella propria camera, il sacerdote Guarisco (senza cognome) di Spino parroco della chiesa di S. Andrea di Bracca il che fa supporre che la località di “Purzinale” non sia troppo lontana da Bracca. Ma il 12 novembre 1473 Guarisco Galizzi di Piazzo Basso, sano di mente e di corpo, nel suo testamento lascia 20 soldi imperiali a testa alle chiese di S. Pellegrino, di S. Nicola di Piazzo, di S. Bernardino di Alino e alla chiesa di “Santa Croce de Purzinale” il che fa coincidere questa apparentemente strana località con il paese attuale di Santa Croce. Da notare per inciso che questo testamento è redatto nel luogo di Piazzo sopra il cimitero della chiesa di S. Nicola. Infine a toglierci ogni dubbio il 19 marzo 1488 Pietro fu Giovanni Della Valle di Serina promette di pagare entro un anno lire 40 imperiali ai fratelli Antonio e Pietro fu Zano Bonomo Muttoni di Santa Croce e la cambiale è redatta sopra il portico della casa di abitazione di Antonio creditore posta, con una scrittura originale, “in loco de Santa + et olim nomata de Purzinali (nel luogo di Santa + cioè Croce e un tempo chiamata Purzinale)”. Dunque il nome moderno di questo paese montano deriva assolutamente dal titolo della sua chiesa e questo cambiamento avvenne durante la ricostruzione della chiesa primitiva che si colloca attorno al 1473 seguita poco dopo, per la precisione nel 1482, anche dallo scorporo di tale parrocchia da quella di S. Pellegrino. Il 30 marzo 1512 il parroco di Santa Croce è Giovanni Manuello “de Caravazio (di Caravaggio)” [12].

L’ultima caratteristica importante riguardante S. Pellegrino è la notizia, segnalata con altri obiettivi nell’ultimo lavoro storico di chi scrive, in cui già il 10 maggio 1308 risulta esistere sul Brembo un ponte di legno tra S. Pellegrino e Piazzo Basso chiamato “il ponte di Piazzo”. Era appoggiato come l’attuale ponte di S. Nicola al grande masso roccioso in mezzo al fiume e il suo antico nome derivava dal fatto che a quel tempo era più vicino a quest’ultimo villaggio e non esistevano ancora la chiesa e il convento di S. Nicola [13].

Brembilla

Dalla fine del XIII secolo fino agli inizi del XV il comune di Brembilla occupava tutta la Valle di Brembilla sino ai Ponti di Sedrina e si spingeva oltre comprendendo Ubiale, Bondo e Clanezzo, sul versante della Valle Brembana propriamente intesa, e una parte della Valle Imagna Bassa con le contrade di Opelo e Mortesina circondando per intero il monte Ubione come illustrato in “Zogno nel Medioevo” [14]. Il possesso di territori tanto lontani dal paese di riferimento per altro è sempre stato oggetto di contestazioni da parte di alcuni comuni confinanti come Berbenno e Zogno specialmente durante il secolo XIV quando gli scontri continui tra Guelfi e Ghibellini rendevano i confini dei comuni incerti essendo spesso alcune zone di un paese guelfo occupate da bande ghibelline del comune vicino o viceversa.

Sono una conferma di questo stato di cose due documenti particolarmente antichi. Nel primo datato 12 febbraio 1313 risulta che Pietro fu Mazza Carminati console di Brembilla riconosce davanti all’inviato del comune di Bergamo che la contrada Opelo in Valle Imagna, rappresentata da Parto Carminati, appartiene al comune di Brembilla e il riconoscimento è formalizzato “in loco de Valdimania in contrata de Opelo apud quandam domum Parti de Carminatis (in territorio di Valle Imagna in contrada di Opelo presso una certa casa di Parto Carminati)”. Nel secondo, con la stessa data, Persavalle fu Recuperato de Laffaba cittadino di Bergamo chiede all’ufficiale comunale di Bergamo, Guglielmo Sojario, che sia intimato a Caprino detto Braga fu Pellegrino Bliffene di Gerosa che si presenti entro dieci giorni davanti al vicario di Bergamo o a un giudice della città per rispondere dell’accusa di mancato pagamento per una terra prativa dotata di un fienile posta in contrada di Gerosa dove si dice “in Gromello”. L’intimazione è redatta “in loco de Brembila in contrata de Gerosa ad quandam domum ubi consuetus erat stare et habitare Caprinus qui dicitur Braga (nel luogo di Brembilla in contrada di Gerosa a una certa casa dove era solito stare ed abitare Caprino detto Braga)” il che indirettamente significa che Caprino era latitante. Castegnola e Laxolo, due delle contrade più importanti, erano formalmente parte del territorio brembillese già tempo prima come risulta per Castegnola da un atto del 3 aprile 1307 dove è citato certo Martino fu Ulcizio “de Costa de Casteniola vicinia de Brembila (corrisponde alla zona della chiesa di S. Antonio abate o, per deformazione, Abbandonato)” che promette di pagare 28 soldi imperiali a Bonetto fu Alessandro Giovanni di Zogno entro un anno in varie rate come affitto di quattro pecore che lo stesso Martino si è incaricato di custodire e allevare e la promessa è redatta alla casa di abitazione di Zano Blanci di Spino di Zogno. Per la seconda contrada nell’atto del 7 marzo 1308 è citato certo Opello fu Alberto fu Raimondo “de Laxollo vicinia de Brembila” che promette di pagare a Venturino di Mazzocco di Almenno abitante in vicinia di S. Lorenzo di Bergamo 21 lire imperiali per una pezza di lana bergamasca “zenerescha (tagliata e raccolta a gennaio)” in due rate: una entro la festa di S. Pietro prossima futura e l’altra entro la stessa festa dell’anno successivo. La promessa di pagamento è redatta “in loco de Brembila apud domum habitationis Johanis qui dicitur Panizie f.q. Alberti Novarisi de Brembila contratte de Casteniolla (nel luogo di Brembilla presso la casa di abitazione di Giovanni detto Panizie fu Alberto Novarisi di Brembilla della contrada di Castegnola)” [15].

Ci sono interessanti novità riguardanti anche la chiesa primitiva di Brembilla che al momento è menzionata con la data più antica nel 1353 in occasione di un consiglio comunale riunito sopra il suo cimitero [16]. Ma il 26 marzo 1337 in un rogito abbastanza smarrito in cui si comprende però che è in contestazione davanti a un testimone di Castegnola il valore dell’eredità di certa Riccadonna, una vedova di Brembilla, si legge chiaramente che la protesta è formalizzata “in loco de Brembila in platea eclesie Scti Johannis de Brembila (nel luogo di Brembilla sulla piazza della chiesa di S. Giovanni di Brembilla)”. Il 24 ottobre 1350 nel suo testamento Giovanni fu Aloisio Buzzi “de Ubiallo vicinia de Brembila (Ubiale contrada di Brembilla)”, sano di mente e di corpo, tra i numerosi donativi lascia 10 soldi imperiali anche “pro campanile eclesie domini Scti Johannis de Brembila (a favore del campanile della chiesa del signor S. Giovanni di Brembilla)” il che sta ad indicare quasi di certo che questo campanile aveva bisogno di restauri, testimonianza indiretta dell’antichità della chiesa già a quei tempi. (foto-06) Questo testamento è redatto in Ubiale in casa di abitazione di Teutaldo fu Giovanni Campalli. Il 12 ottobre 1365 si svolge “una publica credenzia, concione, consilium et arengo comunis et universitatis de Brembila” vale a dire un consiglio comunale generale in cui partecipano i due consoli, Bilino fu Parto Carminati e Alberto fu Oberto Tremeri, 17 sindaci o consiglieri e altri 19 capifamiglia normali, ossia senza cariche, dichiarati costituire nell’insieme più dei due terzi di tutti i capifamiglia della comunità. L’assemblea elegge due procuratori, Pietro Pesenti e Bilino Carminati, per chiedere alle autorità di Bergamo e di Milano di poter aumentare e riscuotere certe tasse relative ad alcuni crimini compiuti sia dai residenti che dai forestieri contro beni comunitari. Tra i presenti ci sono vari Carminati, Tremeri, Damiani, Pesenti e Ronzoni, un Buzzi e un Bliffene. L’assemblea è stata convocata al suono della campana “in loco de Brembila apud eclesiam domini Scti Johanis de Brembila (nel luogo di Brembilla presso la chiesa del signor S. Giovanni di Brembilla)”. Considerati i tempi, il fatto che questa riunione come quella del 1353 non sia tenuta al coperto sotto il portico, come è testimoniato per varie altre chiese della Valle Brembana, può significare che la chiesa in questione non era dotata di portico oppure il portico era insufficiente a contenere i circa 50 capifamiglia dell’intera comunità. Un po' più tardi, tra i vari rogiti redatti presso il cimitero di questa chiesa, è interessante citare quello del 24 giugno 1422 dove Zanino di Pasino fu Venturino Pesenti detto Lupo di Brembilla promette, obbligandosi con tutti i suoi beni, a Pietro fu altro Pietro (senza cognome) di Mosita, contrada di Brembilla, ma abitante a Laxolo di pagargli da qui alla festa di S. Michele prossima futura lire 21 imperiali per precedente mercato tra loro intercorso di un panno di lana bretina bassa. La cambiale è redatta “in teritorio de Brembila districtus Pergami in contrata de Scto Johanes super cimiterio eclesie domini Scti Johanis de Brembila (in territorio di Brembilla distretto di Bergamo in contrada di S. Giovanni sopra il cimitero della chiesa del signor S. Giovanni di Brembilla)” [17]. In questo documento non solo appare per l’ennesima volta che l’atto notarile è steso sopra il cimitero della chiesa e non sotto il portico, come parrebbe più naturale, ma è citato anche il nome antico della contrada principale di Brembilla, quella accentrata attorno alla chiesa il cui nome derivava dal titolo della chiesa stessa: S. Giovanni. Questa contrada era posta su una dolce collina un poco rialzata sopra l’alveo del torrente Brembilla, come si può constatare anche oggi, e per il fatto di avere la cima pianeggiante dove si trovavano la chiesa e la sua piazza pubblica nel corso dei secoli prese poi il nome di Piazza.

Per chiudere questo capitolo si devono spendere alcune parole anche per altre due chiese del territorio brembillese: quella di S. Antonio abate di Castegnola e quella di S. Gaetano di Catremerio. Il loro aspetto attuale è dovuto essenzialmente ad una ristrutturazione e ingrandimento rispettivamente della prima metà del XVIII secolo e della fine dello stesso secolo. Prima di essere dichiarate parrocchie autonome, la prima nel 1887 e la seconda per scorporo dalla prima nel 1920, queste chiese erano sussidiarie della parrocchia di Brembilla e sono ritenute dalla popolazione locale di origini antiche ma incerte. Quella di S. Antonio infatti ad oggi è citata nella visita pastorale del 1550 del vescovo Vittore Soranzo mentre quella di Catremerio risulta essere costruita nel 1797 come tutta nuova secondo quanto affermato nella visita del vescovo Pierluigi Speranza nel 1859 [18]. Ma le cose non stanno così. La chiesa di S. Antonio Abbandonato infatti è referenziata in vari testamenti di abitanti del centro e del Monte di Zogno tra il 3 settembre 1482 e il 28 luglio 1488 con donativi in denaro per celebrare messe in devozione al santo ma soprattutto è indicata per un esplicito miglioramento all’edificio in un testamento del 10 aprile 1464. In questo ultimo Guglielmo fu Simbeno fu Mineto Sonzogno del Monte di Zogno, sano di mente e intelletto ma malato, mentre giace nel proprio letto dona un ducato d’oro a testa, pari a quel tempo a circa 4,5 lire imperiali, alle chiese di S. Lorenzo e Santa Maria di Zogno e al “miglioramento della chiesa del signor S. Antonio de Castignola” per l’esattezza per un riadattamento del suo tetto. Inoltre il 12 maggio 1415 Tonolo di Bertramo Moroni a nome anche di altri suoi parenti vende a Zano detto Zanazio fu Guglielmo Sonzogno, tutti di Brembilla, sette pezze di panni di lana e certi diritti legati all’uso di queste stoffe per compensare vecchi debiti. La vendita è redatta “in teritorio de Casteniola ibi ppe heclesiam domini Scti Antony de Casteniola (in territorio di Castegnola proprio vicino alla chiesa del signor S. Antonio di Castegnola)” [19]. Il fatto che il notaio usi il termine “heclesiam” significa che questo edificio religioso era battesimale, il che è abbastanza importante da sottolineare considerata l’epoca e il luogo in cui si trovava, e che doveva avere già in tempi così lontani una dimensione apprezzabile. (foto-07)

Per quanto riguarda la chiesa di Catremerio in questa ricerca si sono trovati alcuni testamenti soliti che la citano brevemente a partire dalla fine del XVII secolo in poi ma prima di questa epoca c’è un vuoto di 200 anni all’indietro fino a giungere al 17 febbraio 1460 allorchè vari arbitri di Zogno, tra cui il notaio Lanfranco Sonzogno, e alcuni di S. Pellegrino sono chiamati a risolvere una lite tra Pietro fu Ambrosio e Tonolo di Tadeo, ambedue della parentela Sonzogno, da una parte e lo stesso Guglielmo fu Simbeno Sonzogno conosciuto poco sopra dall’altra parte relativa alla corretta compravendita di alcune terre poste “in loco et teritorio de Brembila in contrata de Tremeris (contrada di Catremerio)” nel luogo dove si dice “post domos de Tremeris ad pratum fosati (dietro le case dei Tremeri al prato del fossato)”. Nel documento si precisa che queste terre un tempo erano state di proprietà della “Capella de Tremeris (cappella o oratorio dei Tremeri)” e che successivamente erano passate in mano a Lorenzo Maffeis detto Cello di Zogno prima di essere cedute ai Sonzogno [20]. E’ ragionevole dunque pensare che questa chiesuola, che quasi di certo non era battesimale cioè non era chiesa vera e propria, esistesse almeno 10 o 20 anni prima cioè già attorno al 1440. E’ notevole poi scoprire che essa appartenesse alla famiglia dei Tremeri che ha dato il nome a questa contrada il cui credo politico fu sempre ghibellino. Il termine “capella” usato dal notaio sta anche a significare che questo edificio era più piccolo di quello di S. Antonio ma bisogna sottolineare che in tempi tanto lontani queste chiese campestri erano molto semplici schematizzabili in pianta a forma di rettangolo non sempre dotato di un’abside semicircolare attorno all’altare ma solo di una parete piana e, di frequente, senza la facciata in muratura di fronte all’abside cioè la facciata di ingresso la quale, mancando del tutto, era sostituita da una cancellata di legno o più raramente di ferro. Ovviamente questa cancellata non impediva agli animali selvatici di piccola taglia o a vari tipi di uccelli di penetrare nell’edificio sporcandolo.

Ubiale e Clanezzo

Si è già detto che questi villaggi prima del dominio della Repubblica Veneta erano contrade di Brembilla. Nonostante fossero subordinati amministrativamente, dal punto di vista religioso non erano tuttavia meno importanti del paese di riferimento. Per quanto riguarda Ubiale ad esempio vi è da dire che la più antica citazione della sua chiesa risalente al 1360, anche se assai dubbiosa poiché la colloca come dipendente dalla plebania di Dossena [21], viene ora abbondantemente superata non solo per l’anzianità ma anche per la nuova descrizione e qualità dell’edificio che mostra di godere di strutture architettoniche supplementari superiori persino a quelle della contemporanea chiesa di Brembilla. (foto-08)

Infatti l’8 agosto 1312 Raimondo fu Zambello detto Gandino di Brembilla paga, ottenendone la ricevuta, 4 lire imperiali all’anno per i quattro anni appena passati per l’acquisto di 3 sestari annui di frumento a Giovanni fu Brevino Buzzi di Ubiale e il pagamento è redatto in territorio di Brembilla “in cuniollo ppe eclesiam Scti Bertolamey de Ubiallo (nel cuneo o angolo presso la chiesa di S. Bartolomeo di Ubiale)”. Il 7 agosto 1338 la signora Gisla moglie del fu Alessandro Bruno Buzzi di Ubiale si fa pagare due pezze di panno di lana vendute nel passato mese di marzo da Guglielmo fu Bonomo fu Belfante (senza cognome) di Brembilla e il rogito è steso “in contrata de Ubiallo vicinia de Brembila in platea eclesie Scti Bartolomey de Ubiallo (in Ubiale contrada di Brembilla nella piazza della chiesa di S. Bartolomeo di Ubiale)”. Il 24 ottobre 1350 nel suo testamento, già considerato per Brembilla, Giovanni fu Aloisio Buzzi di Ubiale tra i numerosi donativi lascia 10 soldi imperiali per far dipingere “una figura per la chiesa del signor S. Bartolomeo di Ubiale che invochi il signor S. Cristoforo” dove è da intendersi che la “figura” invocante rappresenta il committente vale a dire lo stesso Giovanni Buzzi. Il 24 agosto 1364 Margherita fu Alberto Marendi di Clanezzo si dichiara contenta e rilascia ricevuta di pagamento ai figli del fu suo primo marito, Alberto fu Gennaro Gavasalli detto Rosso di Bondo contrada di Brembilla, per essere stata pagata in modo definitivo della sua controdote. L’atto è formalizzato “in contrata de Ubiallo vicinia de Brembila sub porticu eclesie domini Scti Bartolomey (in Ubiale contrada di Brembilla sotto il portico della chiesa del signor S. Bartolomeo)” [22]. Il giorno 23 febbraio 1427 i fratelli Girardo e Persavalle fu Zano Sirigelli detto Mazza di ferro di Brembilla vengono pagati, rilasciando la ricevuta, per lire 49,19 imperiali per la vendita di un quantitativo di lana bianca da Zano fu Bonetto Dalmasoni e la ricevuta è redatta “in loco de Ubiallo comune de Brembila episcopatus Pergami post domum eclesie domini Scti Bartolomei de Ubiallo in quodam clausullo de Tonolo f.q. Venturallo de Zuchis (in Ubiale comune di Brembilla vescovato di Bergamo dietro la casa, ossia la canonica, della chiesa del signor S. Bartolomeo di Ubiale in un certo broletto di Tonolo fu Venturallo Zucchi)”. Il 2 agosto 1433 il pagamento con ricevuta di Zanino di Alberto Bonoreno di Ubiale da parte di Giovanni fu Martino Pedrazio Passagi per lire 50 imperiali per mercato di stoffe precedente tra di loro intercorso è steso in Ubiale comune di Brembilla “sub quadam lobia domus eclesie Scti Bertolamey (sotto una certa lobia della casa (canonica) della chiesa di S. Bartolomeo)” e uno dei testimoni è “il signor frate Guglielmo fu Giacomo de Plano di Albino beneficiale della chiesa di S. Bartolomeo”. (foto-09) Inoltre il 19 novembre 1430 Rogero fu Simone Venturino Buzzi di Ubiale rilascia ricevuta di pagamento a Maffeo fu Antonio Marchetti di Galzano per un valore di lire 30 imperiali per precedente mercato tra loro intercorso di due pezze di panno di lana bianca. Il rogito è steso “in loco de Ubiallo post domum eclesie domini Sancti Bartolomei de Ubiallo in eius viridiario (in Ubiale dietro la casa della chiesa del signor S. Bartolomeo di Ubiale dentro il suo orto-giardino)”. Questi documenti ci attestano dunque che tale chiesa già in tempi lontani era corredata non solo di una piazza davanti alla facciata, di un portico e di una canonica a due piani ma anche di un orto-giardino con probabili erbe medicinali, verdure, alberi da frutta e fiori in quanto questo è il significato del termine “viridario”. Infine il 19 dicembre 1429 Zano di Pietro Buzzi promette di pagare da qui all’inizio dell’anno 1431 lire 21 imperiali a Bertramo di Antonio Buzzi e a Rogerio di Simone Buzzi, tutti di Ubiale, per un precedente acquisto di una pezza di panno di lana bianca di S. Matteo, cioè di provenienza spagnola. La cambiale è redatta in casa di Antonio Buzzi in Ubiale e tra i testimoni c’è “dominus pré Jacobus f.q. Johanis de Verona beneficiale eclesie Scti Bartolomei de Ubiallo (il signor prete Giacomo fu Giovanni (senza cognome) di Verona parroco della chiesa di S. Bartolomeo di Ubiale)” [23]. Questo nuovo parroco al momento è tra i più antichi che si conoscano di tale chiesa.

Per quanto riguarda Clanezzo ad oggi non risultano documenti scritti molto antichi che si riferiscano alla sua chiesa. La sua antichità è giudicata dalla presenza di alcuni affreschi nella cosiddetta sacrestia vecchia che secondo il modesto parere di chi scrive, al contrario di quanto sostenuto da alcuni storici, difficilmente possono essere molto anteriori al XV secolo. Nella pubblicazione più volte citata, nella restituzione avvenuta nel 1422 di un prestito acceso però nel 1411 da parte di un Moroni di Brembilla a favore di un Dalmasoni di Clanezzo, garantito da un complesso di edifici con casa fortificata, cortile interno, torre e terreno attorno, il complesso confina verso sud “con la chiesa di S. Antonio di Clanezzo” quindi si può dire solo che tale chiesa esisteva con certezza nel 1411 [24].

Sedrina

Anche della chiesa di questo paese al momento non si conoscono testimonianze scritte molto antiche sulla sua esistenza. Ma dalla ricerca in questione emerge che il 12 aprile 1312 Bassiano di Albertone fu mastro Pietro Pixio investe per i 10 anni successivi Zambello fu Bassiano Viscardi, ambedue di Stabello, di una terra prativa posta in territorio di Stabello dove si dice “in sumis pratis de Manentis (in cima ai prati dei Manenti corrispondente all’attuale Camanenti)” con confini privati. L’affitto è redatto “in platea eclesie domini Scti Jacobi de Sedrina vicinia de Stabullo sub vulta de Pisis de Stabullo (sulla piazza della chiesa del signor S. Giacomo di Sedrina vicinia o contrada di Stabello sotto la volta o portico dei Pisis di Stabello)”. Il 17 gennaio 1339 si registra un consiglio comunale dei soli “credendari” cioè dei consiglieri o sindaci alla presenza dei due consoli, Giovanni fu Zambello (senza cognome) di Benago e Mauro fu Blono Pisis di Stabello, per costringere Delaytino fu Lanfranco fu Raimondo della contrada Tiolo di Zogno a pagare l’affitto di una certa terra comunale che egli prese in carico con la sua famiglia quando per qualche tempo abitò in territorio di Stabello. La riunione è tenuta “in loco de Stabullo sub porticu eclesie Scti Jacobi de Sedrina vicinia de Stabullo (in territorio di Stabello sotto il portico della chiesa di S. Giacomo di Sedrina contrada di Stabello)”. Il 27 luglio 1365 i fratelli Alberto, Lanfranco, Bonetto e Alessandro fu Bonomo fu Lanfranco Viscardi, che operano anche a nome di vari loro cugini Viscardi, tutti di Stabello, sono pagati parzialmente rilasciandone la ricevuta dal notaio stesso che rappresenta altri loro parenti Viscardi per un valore di lire 21 imperiali per una precedente fornitura di panni di lana nostrana. Il rogito è steso “in loco de Stabullo in contrata de Sedrina in plazollo eclesie domini Scti Jacobi de Sedrina (in territorio di Stabello nella contrada di Sedrina nella piazzola della chiesa del signor S. Giacomo di Sedrina)” e tra i testimoni c’è “dominus prè Zoanino de Carabellis de Stabullo presbiter ipsius eclesie (il signor prete Giovannino Carabelli di Stabello sacerdote della stessa chiesa – di Sedrina)”. Il prete Giovannino Carabelli non deve essere inteso però come un parroco vero e proprio in quanto in questo periodo il parroco propriamente inteso risiedeva a Stabello presso la chiesa di S. Stefano essendo quella di Sedrina una chiesa sussidiaria [25]. E in effetti il villaggio di Sedrina in tutti i documenti da prima del XIV secolo fino al 1420 circa è sempre definita come una contrada del comune di Stabello il cui territorio comprendeva anticamente anche la Botta, Mediglio e quasi tutta la valle del Giongo. Solo quando Sedrina si staccò amministrativamente da Stabello diventando anche una parrocchia autonoma allora il suo sacerdote cominciò ad essere dichiarato “beneficiale” il che accadde attorno al 1420 come risulta dal seguente rogito datato 31 gennaio 1420. In esso si definisce e viene garantita la dote di Margherita fu Fachino Rossi di “Sumasedrina (Sedrina alta)” da parte del marito e sposo legittimo Bartolomeo fu Pietro Carabelli detto Mazolo di Sedrina ma originario di Stabello del valore di lire 35 imperiali dopo di che Margherita, nello stesso giorno ma con un rogito distinto, si dichiara contenta di quanto le è stato assegnato. Il tutto avviene in casa del fratello Alessandro di Margherita in contrada di Sedrina alta alla presenza del “dominus presbiter Johanes de Albino rector seu beneficiale eclesie domini Scti Jacobi de Sedrina (il signor prete Giovanni di Albino rettore o sia beneficiale della chiesa del signor S. Giacomo di Sedrina)”. Il 29 dicembre 1421 lo stesso fratello Alessandro di Margherita vende al cognato Bartolomeo Carabelli la quarta parte di una casa con tetto di coppi e paglia e con un rudere contiguo posta in territorio di Sedrina dove si dice a “Cafustino” e la quarta parte di alcune terre prative e campive vicine per lire 200 imperiali. La vendita è redatta sotto il solito portico della chiesa di Sedrina e uno dei testimoni è qualificato, traducendo alla lettera, come “il signor prete Giovanni de Fornaris di Albino canonico della chiesa di S. Alessandro maggiore di Bergamo e rettore della chiesa di S. Giacomo di Sedrina” che è da identificarsi con lo stesso parroco citato nel precedente rogito di circa due anni prima. Il 20 ottobre 1423 all’affitto redatto in Sedrina di una terra posta quivi da Zambone Spole de Robertis di Zogno a Tonolo Sartarini di Bondo del comune di Brembilla tra i testimoni appare in un modo ancor più preciso “il signor prete Giovanni fu Pecino de Fornarijs di Albino canonico prebendato della chiesa del signor S. Alessandro maggiore di Bergamo beneficiale della chiesa del signor S. Giacomo di Sedrina)” il che conferma che questo parroco era stipendiato e in prestito dal Capitolo della Cattedrale di Bergamo. Egli appare ancora in vari rogiti con la stessa qualifica fino al 2 dicembre 1423 dopo di che si perdono le sue tracce [26]. In effetti il 2 agosto 1428 appare un nuovo parroco “il signor prete Gilberto de Brachis di Treviglio, episcopato di Cremona, beneficiale della chiesa del signor S. Giacomo di Sedrina” il quale fa procura con ampie possibilità di fare causa in Giorgio fu Pellegrino Mazolli detto Pigosso di Valnegra per recuperare certe prebende da varie persone di “Valebrembana citra Agugiam (Valle Brembana al di qua della Goggia rispetto a Valnegra cioè dell’alta valle) il che significa che questo sacerdote in precedenza aveva svolto la sua attività religiosa in alcuni di quei paesi. Non a caso tale procura è redatta a Valnegra “ad banchum juris situm sub quodam portichu juris Guarini dicti Balichi de Calvis de Moys (al banco dove si gestisce il diritto, cioè la sede del vicariato, situato sotto un certo portico di proprietà di Guarino Calvi detto Balicco di Moio)”. Non molti anni dopo appare un nuovo parroco. (foto-10) Il 24 maggio 1436 infatti al testamento di Pietro fu Detesalvino Orlandi di Sedrina, sano di mente e intelletto ma malato, che dona 16 lire imperiali per comperare una pianeta a favore della chiesa di Sedrina assiste “il sacerdote Antonio rettore e beneficiale della chiesa del signor S. Giacomo di Sedrina” senza precisazione del cognome e del paese originario. Per concludere sembra interessante illustrare anche una caratteristica ambientale della chiesa primitiva di Sedrina diversa dall’attuale che è il risultato di una ricostruzione della seconda metà del XV secolo. Il 9 maggio 1423 infatti il “venerabile ed egregio uomo il signor prete Bernardo fu Alberto de Lerino preposito, ossia prevosto, della chiesa di S. Salvatore di Almenno”, che opera per conto di detta chiesa, rilascia ricevuta di pagamento ai fratelli Giovanni e Giacomo fu altro Giovanni Tremeri detto Gaiardo per il pagamento di un affitto perpetuo di alcune terre prative e boschive poste in Sussia, contrada di S. Pellegrino, del valore di 11 soldi e 6 denari imperiali all’anno. Il pagamento è formalizzato in Sedrina “in viridario eclesie domini Scti Jacobi de Sedrina ante domos eclesie (nell’orto-giardino della chiesa del signor S. Giacomo di Sedrina davanti le case, nel senso di locali, della chiesa ossia davanti la canonica)” [27]. Dunque oltre alla novità di alcuni suoi antichi parroci risulta che anche la chiesa primitiva di Sedrina era corredata di una piazza davanti la facciata, di un portico, di una canonica e di un orto-giardino i cui prodotti e frutti contribuivano di norma al sostentamento del parroco.

L’ultima importante novità della primitiva chiesa di Sedrina riguarda il periodo della sua costruzione. Da una pergamena capitolare del 4 marzo 1368 firmata dal notaio Saviolo de Cazulonibus in Bergamo risulta infatti che i consoli di Stabello, Bertramo fu Bassiano Viscardi e Bassiano fu Pasino Pisis, in rappresentanza della comunità pagano l’affitto di tre anni relativo ad alcune terre in Stabello di proprietà della chiesa di S. Alessandro di Bergamo al “maestro Raimondo da Vigliano canonico della chiesa bergamasca e sindaco nominato per questo e per altre faccende dal comitato e capitolo della stessa chiesa” del valore di libbre tre di cera, da once 12 ciascuna, nel rapporto di una libbra per anno. Tale affitto era scaduto e avrebbe dovuto essere pagato nel giorno della “festa della Purificazione della Vergine Maria” come era stabilito da tempo ogni anno “ocasione aedificationis eclesie Scti Jacobi de Sedrina ut ibi dixerunt et protestati fuerunt (per il motivo della costruzione della chiesa di S. Giacomo di Sedrina come quivi dissero e ribadirono – gli stessi consoli)”. In altra pergamena del 2 aprile 1370, redatta dallo stesso notaio sempre in Bergamo, un solo console Zano fu Martino Clero de Fustinonibus, in rappresentanza questa volta della comunità di Stabello e di Sedrina, paga nello stesso modo un affitto di due anni di terre in Stabello e Sedrina, pari a due libbre di cera nel rapporto di una libbra per anno, al canonico della chiesa di Bergamo Ardigolo da Udrigio e ancora si precisa che tale affitto era scaduto ed era da pagarsi nella festa della purificazione della Vergine Maria come ricorrenza e ricordo della costruzione della chiesa di Sedrina [28]. (foto-11) Dunque l’inizio o più probabilmente la fine della costruzione della primitiva chiesa di Sedrina cadeva 40 giorni dopo la festa del Natale ossia nel giorno della Candelora motivo per cui gli affitti erano pagati con della cera. Non è dato sapere di quale anno ma il fatto che ambedue le comunità di Stabello e Sedrina nella seconda metà del XIV secolo ricordassero ancora questo evento conferma che la primitiva chiesa di Sedrina, come sussidiaria di quella di Stabello, era sorta non più di uno o due secoli prima.

BIBLIOGRAFIA

1- Giuseppe Pesenti: Zogno nel Medioevo - le chiese, le torri e i castelli; Corponove, Bergamo, 2023.

2- G. Pietro Galizzi: San Pellegrino Terme e la Valle Brembana, Ed. Comune di S. Pellegrino, Grafiche Ferrari, Clusone, 1996, pag. 38.

3- Archivio Storico Diocesi di Bergamo. Pergamene Capitolari n. 641, 2296, 2340, 3690. Nelle pergamene 2296 e 2340 la data 09/08/1275, indicata da vari autori per altri scopi, è errata in quanto non tiene conto della formula “exeunte”, in realtà essa corrisponde al 23/08/1275.

4- Archivio di Stato di Bergamo (= ASBG). Fondo Notarile (= FN). Panizzoli Guarisco fu Bonfadino di Zogno, cartella (= c.) 4, vol. 1307-1312, atti 16/05/1308 pag. 20, 14/08/1309 pag. 60, 28/01/1310 pag. 72.

5- ASBG. FN. Panizzoli Pietro fu Guarisco di Zogno, c. 45, vol. 1348-1349, atti 09/06/1348 pag. 158, 08/03/1349 pag. 336, 20/12/1349 pag. 487.

6- ASBG. FN. Panizzoli Pietro, c. 45, vol. 1351-1352, atti 02/01/1351 pag. 8, 10/11/1351 pag. 161, 23/01/1352 pag. 211, 17/11/1352 pag. 362.

7- ASBG. FN. Panizzoli Pietro, c. 46, vol. 1353-1355, atto 01/02/1355 pag. 575; c. 47, vol. 1362-1363, atto 26/10/1362 pag. 149; vol. 1363-1365, atto 19/12/1363 pag. 4; c. 48, vol. 1370-1371, atto 09/06/1370 pag. 129; vol. 1375, atto 05/01/1375 pag. 9.

8- Questo tratto di antichissima strada della Valle Brembana si nota ancora bene nella mappa napoleonica del 1812 di S. Pellegrino (foglio 1) presente all’Archivio di Stato di Milano tra le mappe arrotolate. Oggi questo tratto è occupato dall’ex azienda F.I.R., dal canale idroelettrico dell’Enel che serve la centrale di Zogno, dalla via don G. Viscardi sino all’inizio di via Opel.

9- ASBG. FN. Panizzoli Pietro, c. 45, vol. 1348-1349, atto 14/06/1349 pag. 392; c. 46, vol. 1356-1359, atto 15/12/1356 pag. 182; c. 48, vol. 1375, atti 19/01/1375 pag. 27, 04/06/1375 pag. 146.

10- ASBG. FN. Sojario Girardo fu Guglielmo di Bergamo, c. 5, vol. 1309-1316, atto 16/02/1313 pag. 163. Panizzoli Guarisco, c. 4, vol. 1337-1339, atto 22/02/1337 pag. 36. Panizzoli Pietro, c. 46, vol. 1353-1355 atto 10/08/1354 pag. 463.

11- Tra i tanti rogiti si prendono ad esempio i tre seguenti. ASBG. FN. Panizzoli Pietro, c. 47, vol. 1360-1361, atto 11/12/1360 pag. 258; c. 48, vol. 1372-1374, atto 03/02/1374 pag. 336. Panizzoli Antonio fu Pietro di Zogno esercitante a Bergamo, c. 107, vol. 1390-1393, atto 06/06/1390 pag. 60.

12- ASBG. FN. Mussinoni Baldassarre fu Antoniolo di Zogno, c. 375, vol. 1455-1457, atto 27/07/1456 f. 70v; c. 376, vol. 1468-1477, atto 12/11/1473. Maffeis Antonio fu Simone di Zogno, c. 647, vol. 1488-1489, atto 19/03/1488 f.170v. Zambelli Raimondo fu Matteo di Endenna, c. 1381, vol. 1509-1517, atto 30/03/1512 f. 46v.

13- Giuseppe Pesenti: Zogno nel Medioevo, op. citata, pag. 298.

14- Giuseppe Pesenti: Zogno nel Medioevo, op. citata, parte seconda, capitoli relativi a Ubiale, Monte Ubione, Clanezzo.

15- ASBG. FN. Sojario Girardo, c. 5, vol. 1309-1316, atti 12/02/1313 pag. 162-163. Panizzoli Guarisco, c. 4, vol. 1307-1312, atti 03/04/1307 pag. 3, 07/03/1308 pag. 8.

16- Giovanni Salvi: La Parrocchia di Brembilla nelle visite pastorali 1538 – 1906, Corponove Ed., Bergamo 2019, pag. 301.

17- ASBG. FN. Panizzoli Guarisco, c. 4, vol. 1337-1339, atto 26/03/1337 pag. 53. Panizzoli Pietro, c. 45, vol. 1350, atto 24/10/1350 pag. 197; c. 47, vol. 1363-1365, atto 12/10/1365 pag. 299. Maffeis Bassiano fu Bertramo di Stabello, c. 344, vol. 1422-1426, atto 24/06/1422.

18- Giovanni Salvi: La Parrocchia di Brembilla, op. citata, pagg. 87, 211.

19- ASBG. FN. Pellegrini Giovanni fu Andreolo della Valle Imagna ma esercitante a Zogno, c. 762, atto 03/09/1482 f. 89r; c. 763, atti 16/07/1487 f. 68v, 28/07/1488 f. 177r. Mussinoni Baldassarre, c. 376, vol. 1462-1468, atto 10/04/1464 f. 98v. Maffeis Bassiano, c. 343, vol. 1413-1420, atto 12/05/1415.

20- Sonzogno Alessandrino fu Teutaldo di Zogno, c. 397, vol. 1453-1461, atto 17/02/1460 f. 459v.

21- AA.VV.: Ubiale Clanezzo, breve guida alla conoscenza della sua storia e del suo territorio, Ed. Ferrari, Clusone, 1994, pag. 22. Umberto Gamba: Ubiale Clanezzo, storia di una comunità, Ed. Ferrari, Clusone, 2000, pag. 159.

22- ASBG. FN. Panizzoli Guarisco, c. 4, vol. 1307-1312, atto 08/08/1312 pag. 196; vol. 1337-1339, atto 07/08/1338 pag. 347. Panizzoli Pietro, c. 45, vol. 1350, atto 24/10/1350 pag. 197; c. 47, vol. 1363-1365, atto 24/08/1364 pag. 121.

23- ASBG. FN. Damiani Bonomo fu Lanfranco di Sedrina, c. 201, vol. 1426-1429, atto 23/02/1427 pag. 88; vol. 1430-1431, atto 19/11/1430 pag. 300. Damiani Bortolo fu Lanfranco di Sedrina, c. 193, vol. 1428-1431, atto 19/12/1429 pag. 420; c. 194, vol. 1433-1434, atto 02/08/1433 pag. 238.

24- Giuseppe Pesenti: Zogno nel Medioevo, op. citata, pag. 255 e ss.

25- ASBG.FN. Panizzoli Guarisco, c. 4, vol. 1307-1312, atto 12/04/1312 pag. 182; vol. 1337-1339, atto 17/01/1339 pag. 399. Panizzoli Pietro, c. 47, vol. 1363-1365, atto 27/07/1365 pag. 271.

26- ASBG. FN. Maffeis Bassiano, c. 343, vol. 1420-1422, atti 31/01/1420, 29/12/1421. Damiani Bortolo, c. 193, vol. 1422-1424, atti 20/10/1423 pag. 268, 02/12/1423 pag. 306.

27- ASBG. FN. Damiani Bonomo, c. 201, vol. 1426-1429, atto 02/08/1428 pag. 293. Maffeis Bassiano, c. 345, vol. 1436-1441, atto 24/05/1436. Damiani Bortolo, c. 193, vol. 1422-1442, atto 09/05/1423 pag. 164.

28- Archivio Storico Diocesi di Bergamo. Pergamene Capitolari n. 3168A, B.